Электронейромиография

По всем вопросам, связанным с проведением электрофизиологического исследования вы можете задать врачу перед проведением исследования. Ниже приведен обзор электрофизиологических методов.

Электрофизиологическое исследование (электронейромиография) прежде всего необходимо для определения уровня поражения периферического нерйромоторного аппарата – вовлечение периферического нерва, мотонейронов спинного мозга, нервно-мышечного синапса или патологии мышечного волокна. Применительно к полинейропатии метод позволяет дифференцировать вовлечение миелиновой оболочки – демиелинизирующая нейропатия или аксона – аксональная нейропатия, а также подтверждения генерализованного или мультифокального вовлечения периферических нервов в патологический процесс. Группа методик позволяет дифференцировать вовлечение в патологический процесс моторного корешка.

Метод связан с неприятными субъективными ощущениями при стимуляции электрическим током, однако в большинстве своем переносится испытуемым хорошо, имеет абсолютное противопоказание – наличие гнойно-воспалительных изменений в месте стимуляции и наложения электродов, не противопоказан при сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, установленном кардиостимуляторе.

Комплекс электрофизиологических методик включает стимуляционные методики (исследование скорости распространения возбуждения (СРВ) по моторному и сенсорному волокну, исследование F-волны (тестирование СРВ на наиболее проксимальном участке нерва), выявление блока проведения (БП) возбуждения, в редких случаях оценка Н-рефлекса), а также методика игольчатой миографии – оценка параметров потенциалов двигательных единиц, спонтанной и инсерционной активности мышечного волокна. Для оценки состояния нервно-мышечного синапса применяется стандартный декремент-тест и джиттер. Методика игольчатой миографии связана с введением в мышцу концентрического игольчатого электрода, сопровождается неприятными ощущениями в связи с введением иглы в мышцу, при этом стимуляции электрическим током не происходит. Риск осложнений при такой процедуре сопоставим с риском стандартной венепункции.

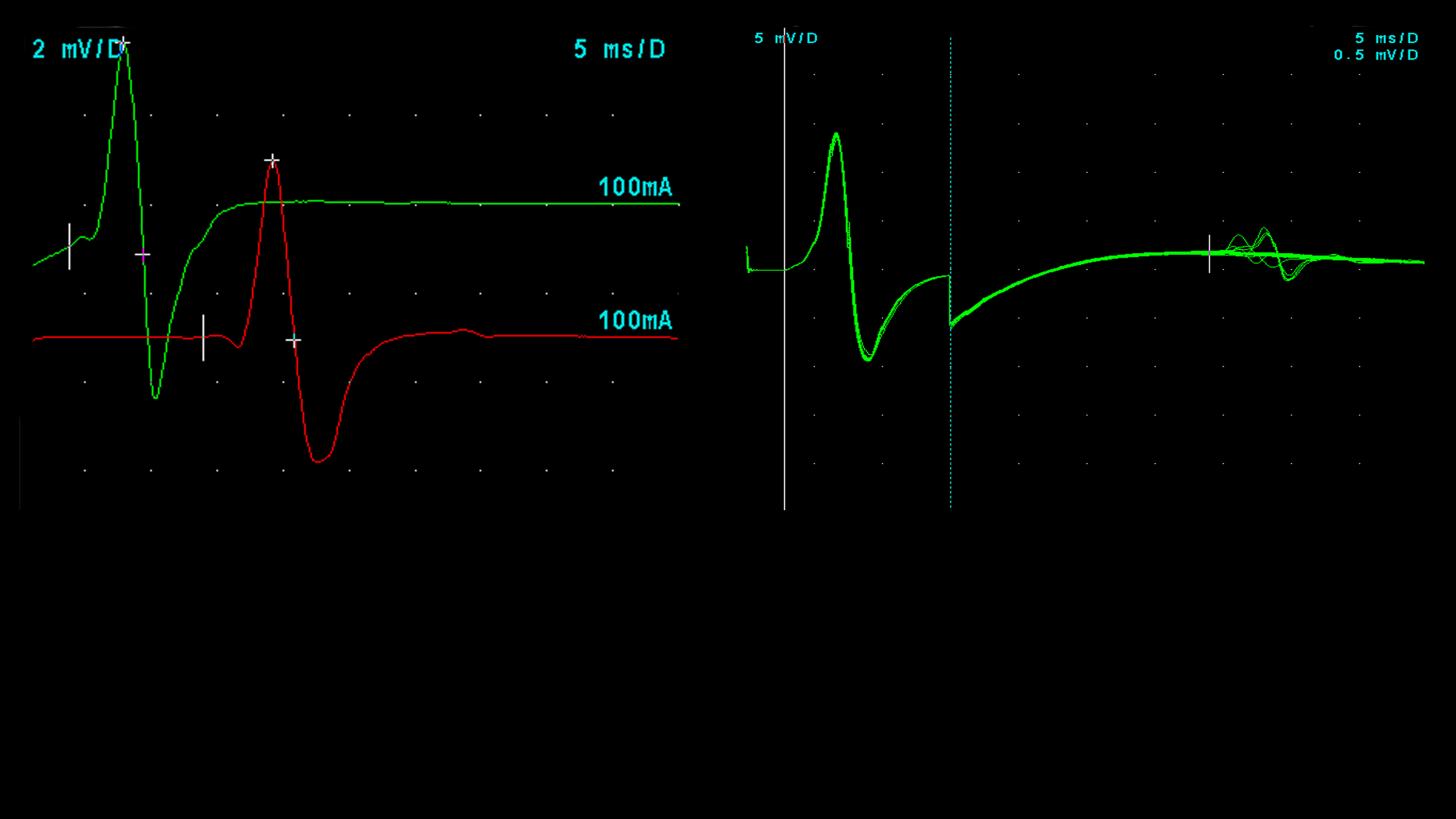

Стимуляционная ЭМГ. При проведении стимуляционной ЭМГ моторных волокон отводящие электроды располагаются над соответствующей мышцей (принцип "belly-tendon"). Проводится стимуляцию соответствующего нерва на разных уровнях, суммарную электрическую активность исследуемой мышцы фиксируется и отображается электромиографом на вольтажно-временной шкале в виде М-волны. Расстояние между двумя точками стимуляции и разница латентности М-волн, позволяет определить скорость распространения возбуждения (СРВ) между двумя точками стимуляции. Интервал от момента стимула до времени появления первого моторного ответа носит название терминальная (дистальная) латентность. Этот параметр не равнозначен СРВ на дистальном участке нерва, так как не учитывает время синаптической задержки. Вызванный моторный ответ начинается с фазы нарастания, реполяризации и гиперполяризации (рисунок 1), отражающие асинхронное возбуждение мышечных волокон при супрамаксимальной стимуляции нерва разной степени удаления от регистрирующих накожных электродов.

Форма кривой моторного и сенсорного ответа при стимуляции

срединного нерва в разных точках руки.

Форма кривой моторного и сенсорного ответа при стимуляции

срединного нерва в разных точках руки.

При стимуляции периферического нерва помимо ортодромного распространения возбуждения присутствует также антидромное к нейронам переднего рога через вставочные нейроны. Активация мотонейронов приводит к появление позднего ответа (F-волна). Этот ответ позволяет получить ориентировочную информацию о СРВ на проксимальных участках нервов, недоступных для прямой стимуляции (рисунок 2). Электрофизиологическим эквивалентом сухожильного рефлекса на растяжение является H-рефлекс, который возможно зарегистрировать при повторной стимуляции общего большеберцового нерва с интервалом в 20 секунд и регистрации позднего ответа с камбаловидной мышцы.

А. Вызванный моторный ответ при стимуляции большеберцового нерва с уровня

лодыжки и подколенной ямки. Отведение от m. Abductor Hullucis.

B. F-волна при стимуляции большеберцового нерва (суперпозиция)

А. Вызванный моторный ответ при стимуляции большеберцового нерва с уровня

лодыжки и подколенной ямки. Отведение от m. Abductor Hullucis.

B. F-волна при стимуляции большеберцового нерва (суперпозиция)

Потенциал действия (ПД) нерва, также именуемый как вызванный сенсорный потенциал, может быть зарегистрирован при ритмической низкоамплитудной стимуляции периферического нерва и отведении с области кожи (кожных рецепторов) в зоне соответствующей иннервации (антидромная методика) или, наоборот, при стимуляции рецепторов поверхности кожи и отведении от нерва (ортодромная методика). Оценивается амплитуда ПД, СРВ.

Игольчатая ЭМГ. Для оценки состояния электрической активности мышцы проводится введение концентрического игольчатого электрода непосредственно в мышцу. Поскольку электрод тестирует лишь небольшую зону мышцы, то для увеличения объективности оценки электрод перемещают в несколько её точек (рисунок 3). Методика имеет одно абсолютное противопоказание – наличие гнойно-воспалительных изменений в месте исследования. С осторожностью (под контролем МНО) проводят у пациентов на фоне антикоагулянтной терапии, по возможности, исключая из исследования параспинальные мышцы. Риск осложнений методики при остальных состояниях, включая применение кардиостимулятора, сопоставим со стандартной пункцией вены.

Методика игольчатой миографии включает в себя три этапа. На первом этапе проводится оценка спонтанной и инсерционной (insertional) активности мышечных волокон при полном расслаблении мышцы.

Регистрация потенциала двигательных единиц с применением концентрического игольчатого

электрода.

Регистрация потенциала двигательных единиц с применением концентрического игольчатого

электрода.

Игольчатый электрод в мышце при УЗ-исследовании.

Игольчатый электрод в мышце при УЗ-исследовании.

1. Пучки мышечных волокон

2. Терминали аксона

3. Игольчатый электрод

4. Эпимизий

5. Перимизий

6. Область регистрации концентрического электрода

7. Артериолы

Инсерционная активность («потенциал вкола иглы») возникает в течение 0,5-1 мс в виде короткого электрического всплеска при механическом раздражении мышечных волокон игольчатым электродом. Может быть увеличена, уменьшена или включать волновые феномены – потенциал концевой пластинки (шум концевой пластинки) – электрический потенциал мембраны мышечных волокон вследствие ирритации возбуждения от терминалей аксона при их механическом раздражении от игольчатого электрода и разряды высокой частоты. В эксперименте на крысах показано усиление амплитуды шума концевой пластины в сочетании с регистрацией потенциалов фибрилляций и положительных острых волн в миофасциальной тригерной точке мышцы. Эти находки послужили основанием рассматривать дисфункцию концевой пластинки как основную причину формирования миофасциальной тригерной точки.

В нормальных условиях вне зоны концевой пластинки в спокойном состоянии мышца не имеет электрической активности. Следовательно, любая активность расслабленной мышцы будет рассматриваться как патологическая. По электрофизиологическим характеристикам выделяют несколько видов спонтанной активности – потенциалы фибрилляций (ПФ), положительные острые волны (ПОВ), потенциалы фасцикуляций (ПФц), комплексные разряды высокой частоты (КРВС), миотонические разряды, нейромиотонические разряды, миокимии и крампи. Все данные феномены являются не специфичными и могут развиваться как при нейрогенных, так и при мышечных процессах.

Потенциал фибрилляций (ПФ) имеют двухфазную или трехфазную форму с начальным положительным или отрицательным отклонением, продолжительностью от 1 до 5 мс. Возникают в мышечных волокнах, которые утратили свою иннервацию при нейрогенных состояниях или вследствие их расщепления и удаления от зоны замыкательной пластинки при мышечной патологии.

Положительная острая волна (ПОВ) имеют двухфазную форму с начальной острой положительной фазой, за которой следует продолжительная отрицательная фаза, длительностью от 10 до 30 мс. Причины развития аналогичные ПФ.

Спонтанная деполяризация мембраны мышечного волокна с последующим распространением возбуждения на соседние мышечные волокна приводит к развитию комплексного разряда высокой частоты (КРВЧ). Впоследствии переменное количество соседних мышечных волокон может быть последовательно деполяризовано, пока «цепь» не завершится, в результате первоначальное мышечное волокно снова разряжается. Каждый спайк в этом разряде принадлежит отдельному мышечному волокну, которые, в свою очередь, могут являться частями разных двигательных единиц, но располагаться близко друг к другу. Данный электрофизиологический феномен имеет регулярную картину с резким началом и прекращением и частоту от 3 до 40 Гц с характерным звуковым эффектом (звук мотора катера).

Миотонические разряды – это потенциал действия мембраны отдельных мышечных волокон, с экспоненциальным изменением частоты (от 40 – 100 Гц) и амплитуды с характерным звуковым феноменом (звук «пикирующего бомбардировщика»). Несмотря на то, что медленные миотонические феномены имеют сходство с ПФ, отличительной особенностью является быстрая скорость изменения частоты и амплитуды. Эти феномены характерны для миотонической дистрофии, миотонии и парамиотоний, также могут быть при других мышечных заболеваниях без миотоний (гиперкалийемический паралич, полимиозит и др), редко при аксональных нейропатиях, но при этом никогда не являются преобладающей формой спонтанной активности.

Потенциалы фасцикуляций (ПФц) – это спонтанные разряды одиночных двигательных единиц, которые генерируются в любом месте нижнего мотонейрона. Электрофизиологические характеристики идентичны регистрации потенциала одиночной двигательной единицы с нерегулярной частотой регистрации. Обычно возникают при нейрогенных заболеваниях (болезни мотонейрона, аксональные нейропатии).

Миокимические разряды – группа спонтанно возникающей повторяющейся очереди ПДЕ с частотой от 40 – 60 Гц с последующим кратковременным периодом электрического молчания (0,1-10 сек) с повторением той же последовательности. Имеют регулярный полу ритмичный рисунок и звук (напоминающий «марширующих солдат). Чаще всего встречаются при лучевом повреждении нерва, хронических компрессионных нейропатиях.

Нейромиотонические разряды – это всплески ПДЕ, возникающие в моторных аксонах, запускаемых на высоких частотах (от 100 до 300 Гц). Они повторяются либо непрерывно или в виде повторяющихся импульсов убывающей амплитуды. На него не влияет произвольная активность. Обычно возникает при дефекте потенциал зависимых калиевых каналов, наблюдаются обычно при заболеваниях повышенной возбудимости нервов (синдром Исакса, синдром Морвана).

Крампи-потенциалы – непроизвольные повторяющиеся рекрутирование ПДЕ с высокой частотой на большой площади мышцы. Обычно быстро нарастает с добавлением новых потенциалов с внезапным быстрым прекращением. Могут наблюдаться у здоровых людей при чрезмерной активации мышцы, а также при любом хроническом нейрогенном расстройстве, электролитных нарушениях, повышенной возбудимости периферических нервов.

Произвольная мышечная активность опосредована функцией нижнего мотонейрона и иннервируемых ими мышечных волокон. Данный комплекс составляет понятие потенциала двигательной единицы (ПДЕ). При произвольном движении мышцы ПДЕ регистрируются полуритмическим паттерном с частотой, зависимой от произвольной активации мышцы. Концентрический игольчатый электрод может зарегистрировать только ПДЕ, расположенные вблизи к его регистрирующей поверхности (в основном в пределах 0,5 мм). Рекрутирование ПДЕ – это инициирование возбуждения дополнительных двигательных единиц по мере увеличения частоты условной первой (активной) ПДЕ. Суммарный электрический потенциал всех доступных двигательных единиц, регистрируемых концентрическим электродом в единицу времени в исследуемой точке мышцы и отображаемой на вольтажно-временной шкале носит название интерференционной кривой.

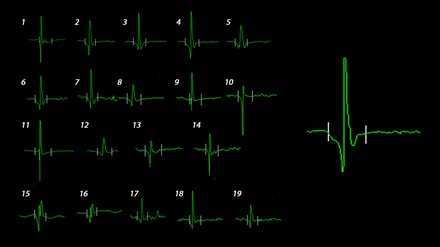

Способ выделения и анализа произвольно набранных повторяющихся ПДЕ с оценкой их амплитуды, длительности и числа фаз носит название количественной ЭМГ. Из-за большого числа и разнообразия параметров ПДЕ этот метод требует многократных измерений и статистическое описание результатов, полученных из разных участков мышц. С развитием цифровых технологий стало возможным компьютерное алгоритмическое сопоставление шаблонов, называемое разложением количественной ЭМГ (QEMG), что значительно повысило достоверность и воспроизводимость параметров электрической активности мышц. Каждая ПДЕ характеризуется временем нарастания фронта (время быстрого положительного или отрицательного отклонения изолинии), длительностью (время от первого отклонения от изолинии до окончательного возврата к ней) амплитудой (максимальная амплитуда размаха основного потенциала), числом фаз (число раз, когда потенциал пересекает изолинию плюс один) и стабильностью (любое изменение конфигурации ПДЕ при отсутствия движения электрода).

Произвольно набранные 19 ПДЕ из разных точек передней большеберцовой мышце здорового

человека, анализируемые параметры – амплитуда, длительность и фаза (справа).

Произвольно набранные 19 ПДЕ из разных точек передней большеберцовой мышце здорового

человека, анализируемые параметры – амплитуда, длительность и фаза (справа).

При нервно-мышечной патологии параметры ПДЕ изменяются, что в сочетании с регистрацией спонтанной активности, позволяет исследователю определить уровень поражения. Утрата мышечных волокон при большом спектре мышечной патологии приведет к уменьшению длительности ПДЕ, увеличение числа фаз, а также, в отдельных случаях, уменьшению амплитуды. В то же время компенсаторная гипертрофия мышечного волокна может приводить к отдельным высокоамплитудным потенциалам. Спонтанная активность в этих случаях возникают на поврежденной или нестабильной мембране мышечного волокна при его расщеплении или распаде. Утрата значительного числа аксонов приводит к уменьшению числа активных двигательных единиц, уменьшению частоты интерференционной кривой, с последующей компенсаторной реиннервацией мышечных волокон, лишенных нервного контроля за счет коллатерального спраутинга. Это приводит к увеличению амплитуды и длительности, впоследствии к полифазии и утрате стабильности двигательных единиц. Мышечное волокно, утратившее связь с аксоном, генерирует электрический сигнал на поверхности мембраны, регистрируемый как спонтанная активность. При этом электрофизиологические характеристики спонтанной активности при первично-мышечном и денервационном процессах не различаются между собой. Вопросы механизма изменения параметров ПДЕ при разных типах поражения выходят за рамки данной монографии и подробно изложены в трудах Buchthal F и Stålberg E.

Таким образом, нейрофизиологические методы оценки являются необходимыми в оценке пациентов с разными уровнями поражения периферического нейро-моторного аппарата. Метод требует от исследователя контроля различных технических факторов, владения навыками сбора данных и понимания изменений сигналов, которые могут быть обусловлены широким спектром причин. В нашем центре проводится весь спектр электрофизиологических методик на высоком уровне, мы готовы предложить индивидуальный подход к Вашей проблеме и обеспечить соблюдение всех общепринятых стандартов.

Автор текста д.м.н. Дружинин Д.С.